ニューマーク法は、斜面の地震時残留すべり変位の簡易算定法として広く用いられています。

ニューマーク法は、すべり土塊を剛体と仮定し、さらに、すべり面における応力~ひずみ関係が剛塑性と仮定して地震時のすべり土塊の変位量を計算する方法です。この方法は、厳密な方法ではないが、計算に必要なパラメータが少ないこと、結果の解釈が容易であること、および、理論の簡明さに比べて妥当な結果が得られることなどから、盛土等の土構造物の耐震性能を照査する方法として有効な方法の一つです。

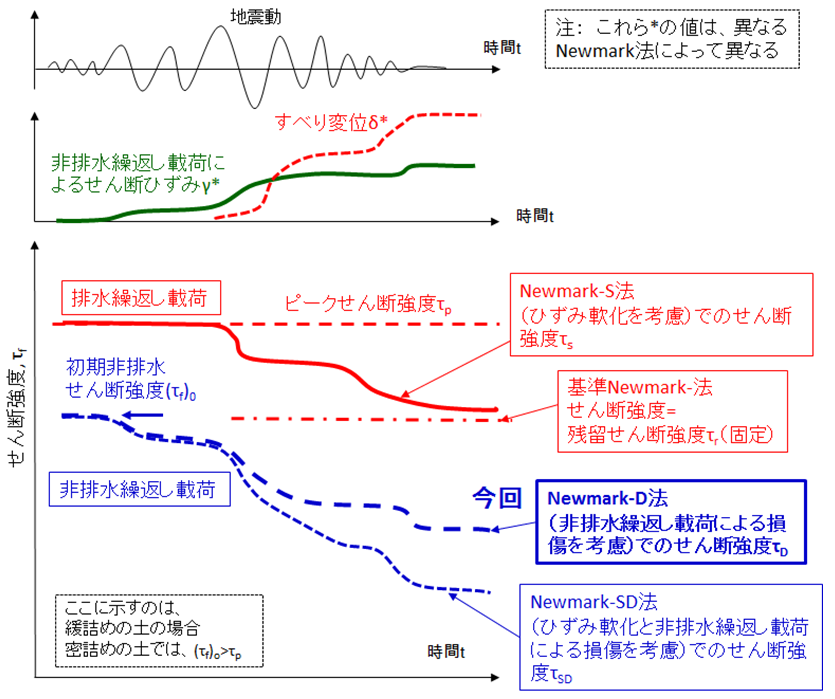

ニューマーク法には、大きく分けて下記に示す5種類の方法があります。

- (1)ニューマーク‐O法(Original)

- (2)ニューマーク‐S法(Strain)

- (3)ニューマーク‐SO法

- (4)ニューマーク‐D法(Damage)

- (5)ニューマーク‐SD法

従来の方法であるニューマーク-O(Original)法では、地震中の堤体土の強度として、飽和、もしくは不飽和状態の地震中一定である排水せん断強度τf(通常は残留強度)を用い、ニューマーク-S法(Strain)では排水状態でのすべりに伴うひずみ軟化を考慮しています。

これらの従来のニューマーク法に対して、ニューマーク-D法では、累積損傷度理論に基づく非排水繰返し載荷による強度低下を考慮しています。その際、飽和土の初期非排水強度は、排水強度よりも堤体土の締固め程度に敏感に反応すること、ならびに、地震中の強度低下も締固めに大きく影響されることなども考慮しています